低頻噪聲污染治理是一項系統工程,需要從技術革新、法規完善、城市規劃等多維度協同推進。以下是對當前治理現狀與解決路徑的深度分析及建議:

物理特性:低頻聲波(20-200Hz)具有穿透性強、衰減慢的特點,可穿透混凝土結構,常規隔音材料對其效果有限

監測盲區:現有國家《聲環境質量標準》未納入低頻限值標準,監測設備僅覆蓋中高頻段(A計權網絡),導致實測分貝值低于標準卻實際擾民

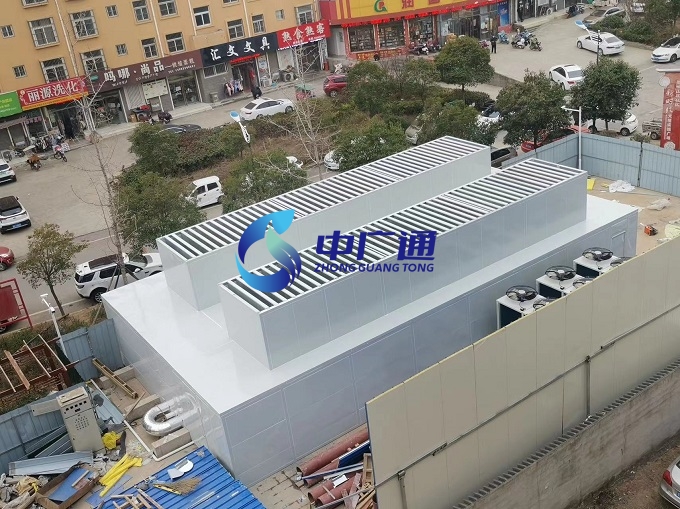

源頭復雜性:電梯(31.5-63Hz)、變壓器(100-200Hz)、中央空調(50-100Hz)等民生設備與娛樂場所低音炮(20-100Hz)形成復合污染源

源頭控制技術

電梯采用永磁同步無齒輪曳引機(噪聲≤45dB)

變壓器加裝彈性減振基座+雙層隔聲罩(降噪15-20dB)

低音炮設備強制安裝頻率限制器(截止頻率≥80Hz)

傳播路徑阻斷

隔聲氈(面密度≥5kg/m2,125Hz隔聲量25dB)配合阻尼涂料使用

房中房結構(浮筑樓板+彈性吊頂,低頻降噪量達30dB)

微穿孔板共振吸聲結構(板厚0.8mm+孔徑0.3mm+2%穿孔率)

智能監測系統

部署分布式低頻傳感器網絡(20-200Hz線性響應)

開發專用評價指標(C計權聲級+低頻頻譜分析)

建立噪聲地圖大數據平臺(1m×1m網格化監測)

標準體系重構

制定《低頻噪聲限值及測量方法》(建議值:夜間室內≤30dB(C))

修訂GB22337-2008增加1/3倍頻程頻譜評價

建立低頻噪聲污染源目錄管理制度

管理機制優化

實施娛樂場所低頻排放許可證制度

將低頻噪聲納入建筑物竣工驗收必測項目

建立多部門聯合執法機制(環保+住建+文化市場監管)

市場化推動

設立低頻污染治理專項基金(財政撥款+排污費)

推廣合同噪聲管理模式(治理公司收益與降噪效果掛鉤)

建立低頻聲環境產品認證體系

上海市靜安區某商業綜合體通過"阻尼隔聲吊頂+浮筑地板+管道消聲器"綜合治理,使KTV包間下方居民臥室噪聲從38dB(C)降至28dB(C),治理效果獲CMA認證。該項目采用BOT模式,運營方通過節省排污費10年內收回投資。

新材料研發:石墨烯基復合隔聲材料(125Hz隔聲量提升40%)

智能控制:有源噪聲控制系統(ANC)在低頻段的應用突破

標準國際化:對接ISO/TC43/SC1噪聲標準體系,制定IEC 61260-1級濾波器

當前治理已從單純工程措施轉向"技術-制度-社會"協同治理階段。建議受影響居民可通過12369環保熱線進行低頻噪聲專項投訴,要求采用C計權測量。隨著《社會生活噪聲控制標準及測量方法》的出臺,預計2025年前將形成完整的低頻噪聲監管體系。